Buenos Aires en 1816: la Plaza de Mayo no existía, una sola persona anunciaba noticias y casi no había baños

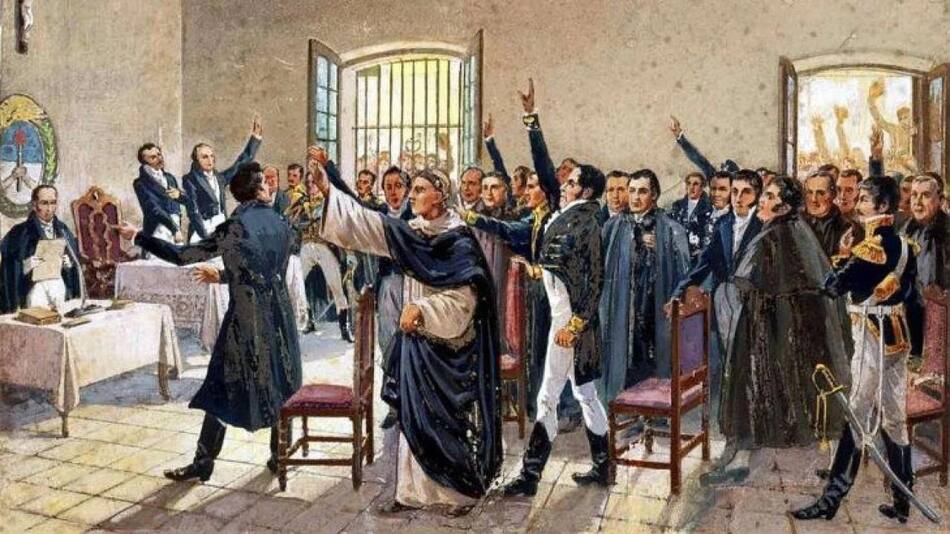

Si bien para aquel 9 de julio los hechos trascendentales ocurrieron en Tucumán, la capital estaba expectante de los hechos que desencadenarían la independencia y claro, lucía muy diferente a lo que es hoy.

Antes que Buenos Aires se transformara en una de las ciudades más importantes de América Latina, con un sinfín de propuestas gastronómicas y culturales, fue en sus inicios llamada La Aldea. Si bien para aquel 9 de julio los hechos trascendentales ocurrieron en Tucumán, la capital estaba expectante de los hechos que desencadenarían la independencia y claro, lucía muy diferente a lo que es hoy.

1816 no fue un año más para el territorio que, años después, sería conocido como República Argentina. Pero algo ya estaba ahí: su capital, Buenos Aires. ¿Cómo lucía y qué hacían sus habitantes para pasar el día a día durante los eventos más importantes de nuestra historia?

Aquella lejana ciudad

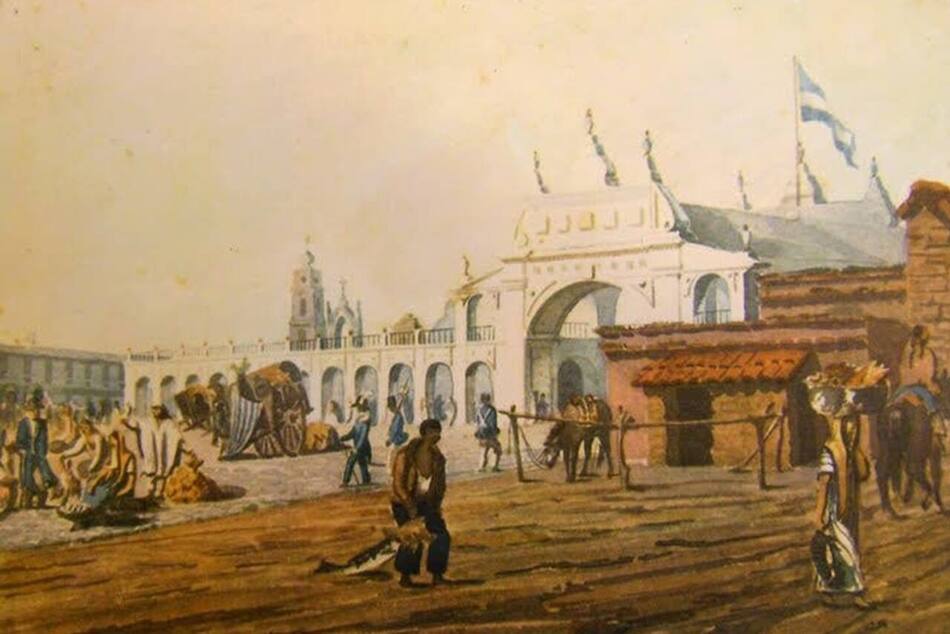

Hay que cerrar los ojos y dejarse llevar para imaginar lo que era esa Buenos Aires hace 209 años. Para empezar solo tenía 6,1 kilómetros cuadrados y era habitada por 44.000 personas. El río llegaba hasta lo que hoy es Leandro N. Alem y los primeros porteños adoraban mojarse los pies en la zona, práctica que fue prohibida por incidentes.

La Plaza de Mayo, antes Plaza Victoria, siempre fue el corazón de la Reina del Plata. Para ese entonces estaba atravesada por una recova de puestos que vendían hasta la comida que sobraban en las casas. Para la época el menú incluía aceitunas, sardinas, fiambre, sopa con pan tostado, arroz o fideos. Para lo dulce había arroz con leche, yema quemada, mazamorra y pastelitos.

También podría interesarte

Los oficios más comunes iban desde aguateros, vendedores ambulantes, carniceros, panaderos a lavanderas y el transporte principal eran los caballos, carretas y sulkys. El pregonero era una de las personas más importantes ya que anunciaba noticias y productos en voz alta por las calles.

Las clases “populares” la integraban mestizos e indígenas que usaban ropa confeccionada por ellos mismos con telas de algodón o bayeta. Las alpargatas era el calzado más popular en estos estratos social y algunos vestían ponchos de vicuña o guanaco.

La clase alta estaba reservada para unos 500 españoles, comerciantes nativos más prósperos y los funcionarios que vivían en casonas donde hoy está la calle Defensa. Se vestían con telas importadas, uso de chaquetas entalladas, camisas de sedas, pantalones de lienzo, botas de cuero con incrustaciones, galera y bastón. Las mujeres, por su parte, usaban vestidos, zapatos de tela hechos a mano con bordados y el pelo recogido en rodete.

Las calles eran de tierra, haciéndose imposible trasladarse cuando diluviaba. El medio más popular era el caballo y solo la clase más adinerada se movilizaba en carruaje. Por supuesto no había red cloacal y el agua era escasa, los desechos se acumulaban en el fondo de las casas, hasta que el olor los obligaba a tirarlo a la calle al grito de “¡Agua va!”.

Las enfermedades más comunes eran fiebres catarrales, sífilis, tuberculosis, asma, tétano, rabia e hidropesía. Durante este período, Buenos Aires sufrió tres epidemias históricas: viruela en 1805, sarampión en 1809 y la disentería entre 1810 y 1812.

Ocio y mito derribado

Los más chicos pasaban el rato jugando a los dados, las cartas, la rayuela y los adultos de clase media se encontraban en pulperías o el Café de la Victoria, que contaba con billar, y el Café Marcos. La Plaza de Toros del Retiro funcionó hasta 1819 y era el punto de encuentro de todos los estratos sociales.

Existía un antecedente del boliche, pero cerró por “indecoroso”. Los músicos, que eran unos ocho mil, se presentaban en tertulias en las casas de las familias que los contrataban, como aquellas que hacía Mariquita Sánchez de Thompson sobre calle Florida.

Las mujeres usaban unas pequeñitas sombrillas para el sol y no eran tan habituales las reuniones en la Plaza de Mayo.